편지를 쓴다는 것

손으로 글을 써 본지가 언제인지 까마득하다. 지금이야 독수리 타법으로 자판을 두들겨야 하는 세상이고 또 익숙해 지다 보니 손으로 쓰는 것보다 진도가 빨리 나간다. 그러다 보니 필체가 엉망이 됐다. 학창시절에는 펜팔한다며 불특정 다수에게 편지를 쓰는 건 다반사였고 연애편지를 대필 해 주기도 했다.

제일 많이 글씨를 써 본 것이 고등학교 2학년 때 학급문집을 만들던 시절이다. 급우들 원고를 모아 둘이서 이틀 밤을 새워 가며 쓴 적이 있다. 그때만 해도 제법 괜찮은 필체를 가지고 있었다.

입사해서도 90년대 초중반까지는 보고서를 육필로 쓰던 시절이었는데 개인별 PC가 보급되기 시작하며 자연스럽게 자판이 대신하게 됐다. 그러고 보니 펜대를 놓은 게 벌써 십여 년이 넘어 버렸다.

이제는 펜대를 굴린다는 것이 축의금 봉투나 연하장 보낼 때 이름 석 자 써 넣는 게 고작이다. 그러다 보니 괜찮았던 글씨체가 나도 모르게 바뀌어 버렸다. 수첩에 메모라도 할라치면 처음 대하는 글씨를 보며 깜짝깜짝 놀라곤 한다.

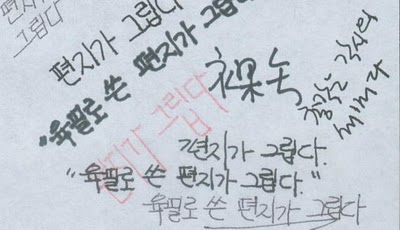

요즘은 편지라야 무슨 고지서 아니면 청첩장뿐이다. 그러니 친필로 쓴 편지가 더욱 그리워진다. 손으로 편지를 쓰게 되면 한 번 더 생각하게 해주고 받는 이의 모습을 그려보는 상상을 하며 잠시나마 여유를 가지곤 한다. 6월 혁명의 단서가 됐던 이부영 의원의 옥중편지만큼 역사를 바꿀만한 가치는 없을지라도 예전에 받았던 편지를 꺼내 보면 추억이 새록새록 피어난다.

장맛비와 함께 올해도 절반이 지나갔다. 편지를 쓰는 기쁨과 답장을 기다리는 설레임을 그동안 잊고 있었다. 제야의 종소리가 울리기 전에 손으로 한글자 한글자 정성을 다해 즐겁고 가벼운 상상을 하며 한 열 통쯤 편지를 써야겠다.

제일 많이 글씨를 써 본 것이 고등학교 2학년 때 학급문집을 만들던 시절이다. 급우들 원고를 모아 둘이서 이틀 밤을 새워 가며 쓴 적이 있다. 그때만 해도 제법 괜찮은 필체를 가지고 있었다.

입사해서도 90년대 초중반까지는 보고서를 육필로 쓰던 시절이었는데 개인별 PC가 보급되기 시작하며 자연스럽게 자판이 대신하게 됐다. 그러고 보니 펜대를 놓은 게 벌써 십여 년이 넘어 버렸다.

이제는 펜대를 굴린다는 것이 축의금 봉투나 연하장 보낼 때 이름 석 자 써 넣는 게 고작이다. 그러다 보니 괜찮았던 글씨체가 나도 모르게 바뀌어 버렸다. 수첩에 메모라도 할라치면 처음 대하는 글씨를 보며 깜짝깜짝 놀라곤 한다.

요즘은 편지라야 무슨 고지서 아니면 청첩장뿐이다. 그러니 친필로 쓴 편지가 더욱 그리워진다. 손으로 편지를 쓰게 되면 한 번 더 생각하게 해주고 받는 이의 모습을 그려보는 상상을 하며 잠시나마 여유를 가지곤 한다. 6월 혁명의 단서가 됐던 이부영 의원의 옥중편지만큼 역사를 바꿀만한 가치는 없을지라도 예전에 받았던 편지를 꺼내 보면 추억이 새록새록 피어난다.

장맛비와 함께 올해도 절반이 지나갔다. 편지를 쓰는 기쁨과 답장을 기다리는 설레임을 그동안 잊고 있었다. 제야의 종소리가 울리기 전에 손으로 한글자 한글자 정성을 다해 즐겁고 가벼운 상상을 하며 한 열 통쯤 편지를 써야겠다.